La valutazione della forza nel metodo OCRA

Grande, grande, grandissima soddisfazione. La rivista scientifica “La Medicina del Lavoro” ha accettato una nostra ricerca ed è stato quindi pubblicato unarticolo realizzato dal nostro team di ricerca congiuntamente all’Università di Padova, alle Medicine del Lavoro degli Atenei di Brescia e di Ferrara. Il titolo del paper è emblematico: “Strength and Perceived Effort in Repetitive Upper-Limb Tasks: An OCRA Method Analysis of 900 Workers“. L’articolo, liberamente scaricabile in formula open access, indaga il fattore dell’utilizzo di forza nell’ambito della valutazione del rischio da compiti ripetitivi, svolto secondo il metodo OCRA.

Il metodo OCRA (OCcupational Repetitive Action) è uno dei principali strumenti utilizzati nel mondo della valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico per quanto riguarda la valutazione del rischio dato da compiti ripetitivi degli arti superiori, tanto da essere uno dei metodi di riferimento raccomandati nella normativa tecnica ISO 11228-3 (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza). In particolare si parla di compiti ripetitivi quando il lavoro è caratterizzato da cicli (di qualsiasi durata), oppure se vengono ripetute le stesse azioni tecniche per almeno metà del compito lavorativo.

Il metodo OCRA, che prevede l’utilizzo dell’OCRA index o della checklist OCRA, valuta i seguenti fattori di rischio: fattori organizzativi (come pause e ore di lavoro non recuperate), la frequenza delle azioni tecniche, la presenza di posture incongrue, la stereotipia, l’uso di forza, e vari fattori complementari (uso di attrezzi vibranti, contatto con superfici fredde, lavori di precisione, ecc.). L’utilizzo di forza muscolare, in particolare è considerato un importante fattore di rischio, che può portare autonomamente la valutazione a un livello di rischio critico. Nel metodo OCRA, questo fattore viene incorporato intervistando il lavoratore e registrando la sua percezione di sforzo tramite scala di Borg (Borg, 1998), senza considerare differenze interpersonali che potrebbero influenzare questa percezione, come genere e età, e fattori psicosociali relativi all’ambiente lavorativo (Sala et al., 2021).

L’idea è nata diversi anni fa, ci siamo chiesti: “come poter raffinare la valutazione di questo fattore, senza gravare eccessivamente sulla procedura complessiva in termini di tempo e materiali?” Abbiamo quindi deciso di utilizzare il test della forza di prensione, o handgrip test, per caratterizzare il livello di efficienza fisica del lavoratore intervistato.

La domanda successiva che ci siamo posti, è: “le persone con un handgrip inferiore riportano più spesso di svolgere azioni che richiedono forza muscolare?“.

L‘handgrip è un test di semplice e rapida esecuzione, che permette di misurare indirettamente il livello di forza generale di una persona. È un test molto utilizzato in ambito clinico, e si è visto come la performance nell’handgrip sia un fattore prognostico per mortalità e disabilità. Inoltre, sembra che l’handgrip sia correlato all’insorgenza di disturbi muscoloscheletrici (Kiruthika et al., 2024).

Si esegue con lo strumento disegnato nella figura qui sopra: alla persona viene chiesto di impugnare l’handgrip e stringere la maniglia più forte possibile per alcuni secondi (finché l’esaminatore non nota un calo nella forza registrata in tempo reale), ripetendo il test 3 volte a distanza di un minuto. Il risultato così ottenuto, solitamente misurato in kg (o più precisamente, in kgf, kilogrammi forza), viene poi confrontato con tabelle di riferimento della stessa popolazione. In particolare, noi abbiamo adottato le tabelle prodotte dal lavoro di Spruit e colleghi (2013), ottenute dai dati di oltre 224’000 persone provenienti dal Regno Unito. Le tabelle sono divise per genere, dominanza destra o sinistra, e classi di età e altezza. Cercando la propria tabella corrispondente, si può valute a che “percentile” della popolazione si colloca la propria forza di prensione, ovvero “di che percentuale della popolazione sono più forte”. Ad esempio, una uomo mancino di 53 anni, alto 1.78 m, che realizzi un handgrip di 45 kg si trova tra il 50° e il 75° percentile: è cioè più forte del 50% della popolazione, ma non è nel 25% più forte.

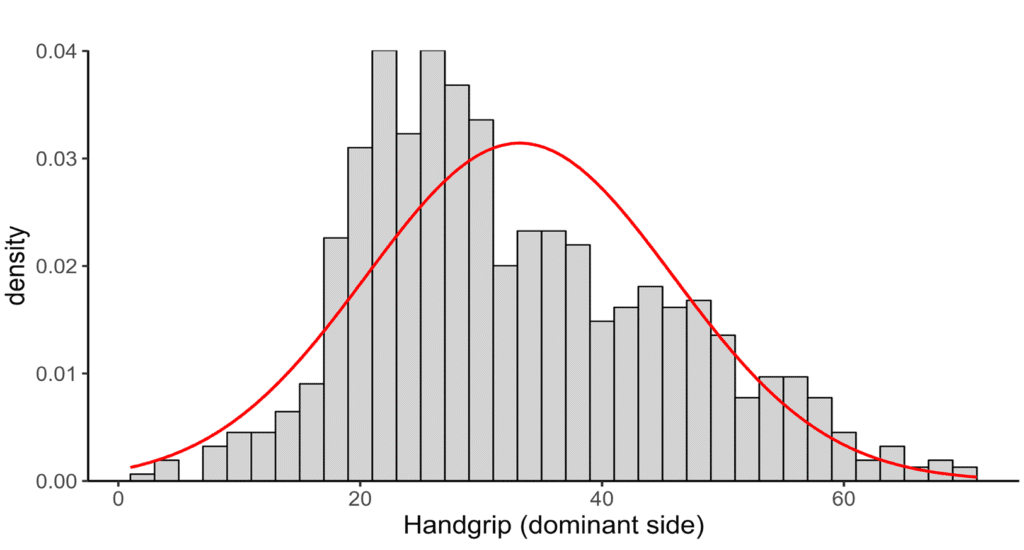

Nel corso degli ultimi 4 anni, quindi, abbiamo aggiunto questa valutazione alla normale procedura di valutazione del rischio per movimenti ripetitivi, raggiungendo un totale di 41 aziende in diverse regioni d’Italia, valutando in totale 903 persone (di cui 4 sono state escluse per aver ottenuto un handgrip inferiore a 5 kg, risultato ritenuto non verosimile). Dai risultati emerge come queste persone (la cui distribuzione è rappresentata dalle colonnine grigie, in figura) mostrino livelli di forza generalmente inferiori alla popolazione generale (la curva rossa)

Inoltre, una volta effettuata quell’operazione di stratificazione a seconda di genere, età, altezza, e dominanza, abbiamo notato come questo sbilanciamento verso il basso sia più presente nelle fasce di età più alte: ad esempio, nella fascia 35-49 anni abbiamo quasi il 38% dei lavoratori testati sotto al 25° percentile (ovvero nel quarto inferiore della popolazione generale). Sembra quindi che la forza di queste persone, impegnate in compiti ripetitivi decada a una velocità maggiore di quella che sarebbe spiegata dal semplice invecchiamento. Una possibile spiegazione riguarda l’alta prevalenza di disturbi muscoloscheletrici, spesso a carico proprio degli arti superiori, presente in questa popolazione.

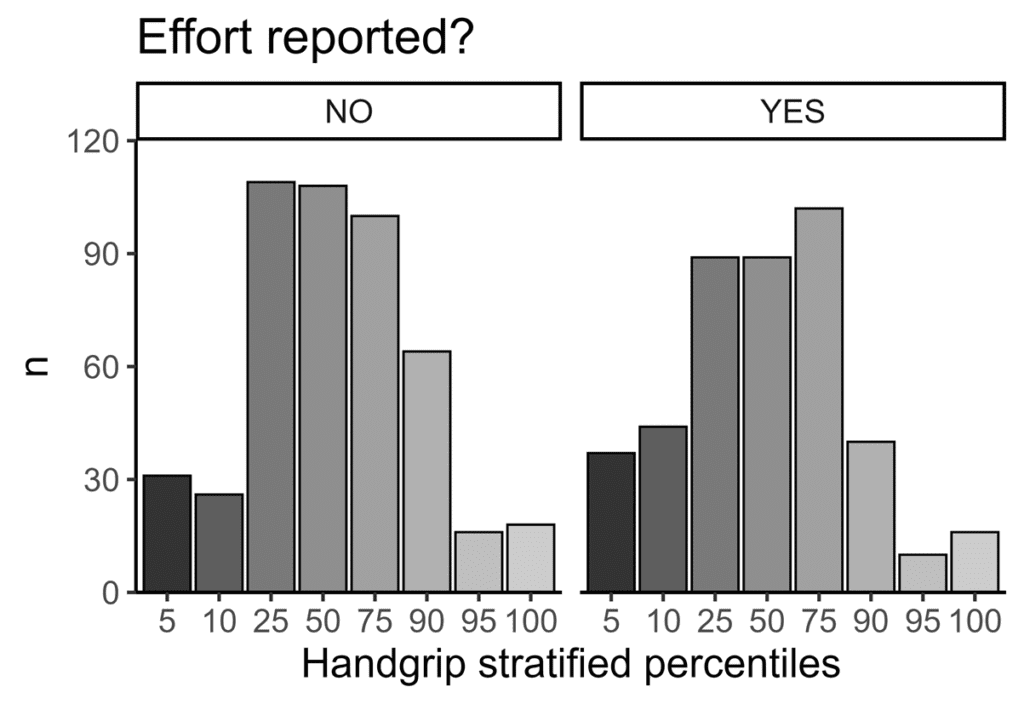

Dopo queste considerazioni, siamo entrati nel cuore della vicenda, e abbiamo diviso il campione in due gruppi: chi non dichiara uso di forza (472 persone), e chi dichiara uso di forza almeno moderata (Borg ≥ 3, 427 persone), cosa che porterebbe a un aumento dell’indice di rischio secondo la checklist OCRA.

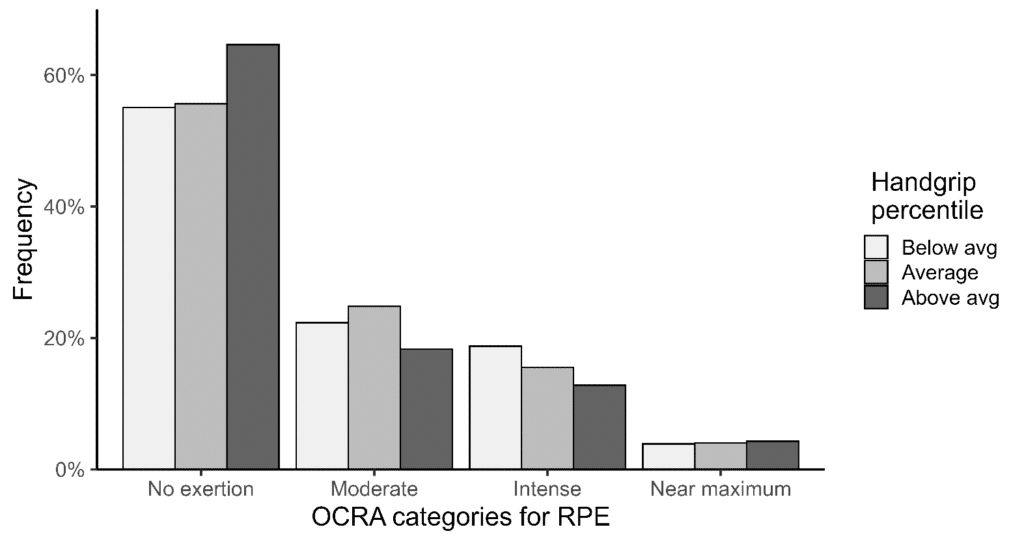

In chi ha riportato uso di forza nelle proprie mansioni, troviamo una percentuale maggiore di lavoratori sotto al 25° percentile, e ritroviamo lo stesso trend se invertiamo il punto di vista, e guardiamo come si dividono le persone con un handgrip inferiore (< 25° percentile), superiore (> 75°), o nella media (tra 25° e 75°) tra le varie categorie di sforzo percepito utilizzate dalla checklist OCRA:

Nella figura possiamo osservare come ci sia una maggior rappresentazione di lavoratori con un handgrip superiore alla media in chi non ha dichiarato uso di forza, e, viceversa, come ci sia invece una maggior percentuale di persone con valori inferiori o nella media in chi ha riportato uso di forza moderata o intensa (Borg 3-4 o 5-6-7, rispettivamente). L’utilizzo di forza ritenuta quasi massimale (Borg 8-9-10) invece vede le categorie abbastanza equilibrate, e supponiamo che sia per due motivi: i lavori che richiedono uno sforzo muscolare di questo tipo vengono affidati a persone ritenute (in maniera più o meno oggettiva) più forti, e compiti estremamente gravosi vengono riconosciuti “universalmente” come tali.

Dato il grande impatto che può avere una dichiarazione di utilizzo di forza sull’indice di rischio, e visti i risultati che emergono da questa ampia indagine, riteniamo quindi che l’implementazione di una misura oggettiva di forza possa aiutare a contestualizzare questo aspetto della valutazione del rischio. L’handgrip si prefigura come un test di semplice e rapida integrazione, e proponiamo quindi che possa essere adottato da chiunque svolga questo tipo di valutazione del rischio.

Per la redazione di questo articolo non è stato utilizzato alcun chatbot. Per l’immagine ovviamente si.

Bibliografia

- Borg, G. (1998).. Borg’s Perceived Exertion and Pain Scales. Champaign, IL: Human Kinetics. Print.

- Sala, E., Lopomo, N. F., Tomasi, C., Romagnoli, F., Morotti, A., Apostoli, P., & De Palma, G. (2021).. Importance of Work-Related Psychosocial Factors in Exertion Perception Using the Borg Scale Among Workers Subjected to Heavy Physical Work. Frontiers in public health, 9, 678827. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.678827

- Spruit, M. A., Sillen, M. J., Groenen, M. T., Wouters, E. F., & Franssen, F. M. (2013). . New normative values for handgrip strength: results from the UK Biobank. Journal of the American Medical Directors Association, 14(10), . https://doi.org/10.1016/j.jamda.2013.06.013

- Kiruthika, S., & Mahesh, R., & Indhu, R. (2024). . A Correlation Study to Analyze the Relationship Between Neck Pain, Level of Musculoskeletal Disorders (MSDs) Risk and Handgrip Strength in Desktop Workers. International Journal of Health Sciences and Research. 14. 37-46. 10.52403/ijhsr.20240806.